|

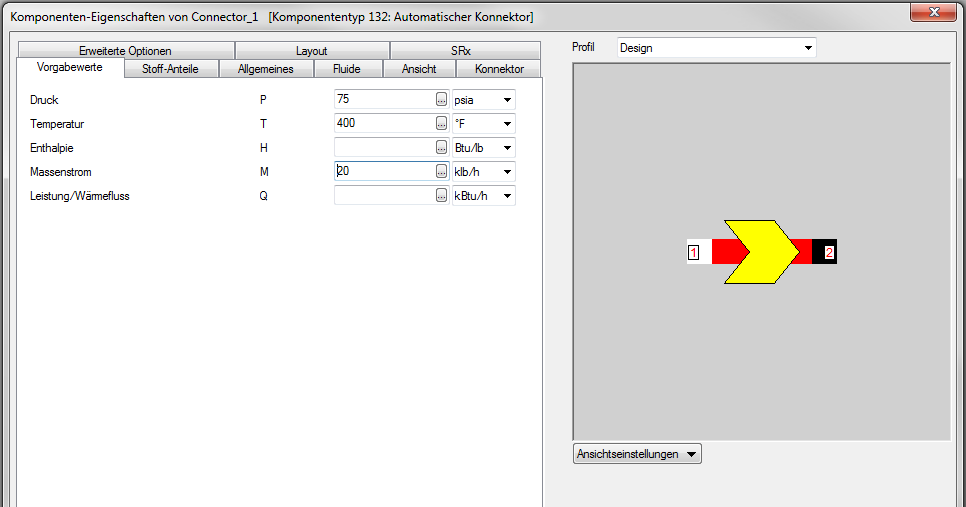

Leitungsanschlüsse |

|

|

|

1 |

Eintritt |

|

|

2 |

Austritt |

|

|

P |

Druck |

|

T |

Temperatur |

|

H |

Enthalpie |

|

M |

Massenstrom |

|

Q |

Energiefluss |

|

MINREFITP |

Mindestreferenzwert für DITP (optional) - individuelle Vorgabe der Konvergenzgenauigkeit |

|

MINREFITH |

Mindestreferenzwert für DITH (optional) - individuelle Vorgabe der Konvergenzgenauigkeit |

|

MINREFITM |

Mindestreferenzwert für DITM (optional) - individuelle Vorgabe der Konvergenzgenauigkeit |

Für die Vorgabe der Stromzusammensetzung und damit verbundener Eigenschaften (Heizwert, Dichte, …) siehe das Kapitel Vorgabe von Stoffeigenschaften.

Allgemeines Anwendungsbeispiel Darstellung von Quellen & Senken in Makros Bauteilformen Beispiel

Der automatische Konnektor vereinigt die Funktionalität von EBSILON-Bauteilen zur Definition des Zustands und der Zusammensetzung von Strömen (Bauteil 1 "Randwert" oder Bauteil 33 "Werteingabe") mit der Möglichkeit Anschlüsse, die mit Leitungen verbunden werden sollen, durch Definition einer Konnektor-ID zu identifizieren. Diese Funktionalität ermöglicht es Baugruppen zu gestalten, die einfach gegeneinander ausgetauscht werden können.

Ein- und Ausgänge mit gleicher Kennung ('Konnektor-ID' im Tab 'Konnektor') werden mit einer Leitung vom entsprechenden Stromtyp verbunden, und zwar entweder (wenn die entsprechende Einstellung im Menü 'Allgemeine Einstellungen - Benutzeroberfläche - Bearbeiten - Grafik' gewählt wurden) automatisch, wenn der zweite Konnektor ins Fließbild eingefügt wird, oder mit dem Menübefehl 'Bearbeiten - Offene Konnektoren verbinden').

Wenn ein automatischer Konnektor nur an einem der beiden Anschlüsse verbunden ist, verhält er sich wie Bauteil 1 "Randwert" und bestimmt die physikalischen Eigenschaften des angeschlossenen Stroms gemäß den Benutzereingaben für die Vorgabewerte. Sobald der Konnektor sowohl am Eintritt wie auch am Austritt verbunden ist, werden die Vorgabewerte ignoriert und der Bauteil wirkt wie eine Verbindungsleitung deren Eigenschaften an beiden Enden durchgereicht werden.

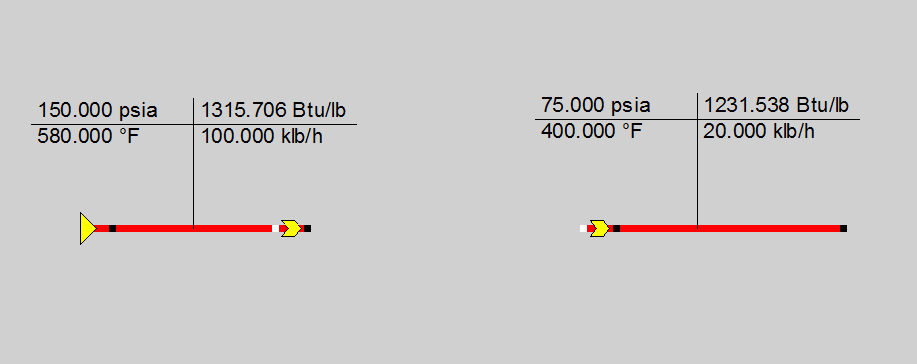

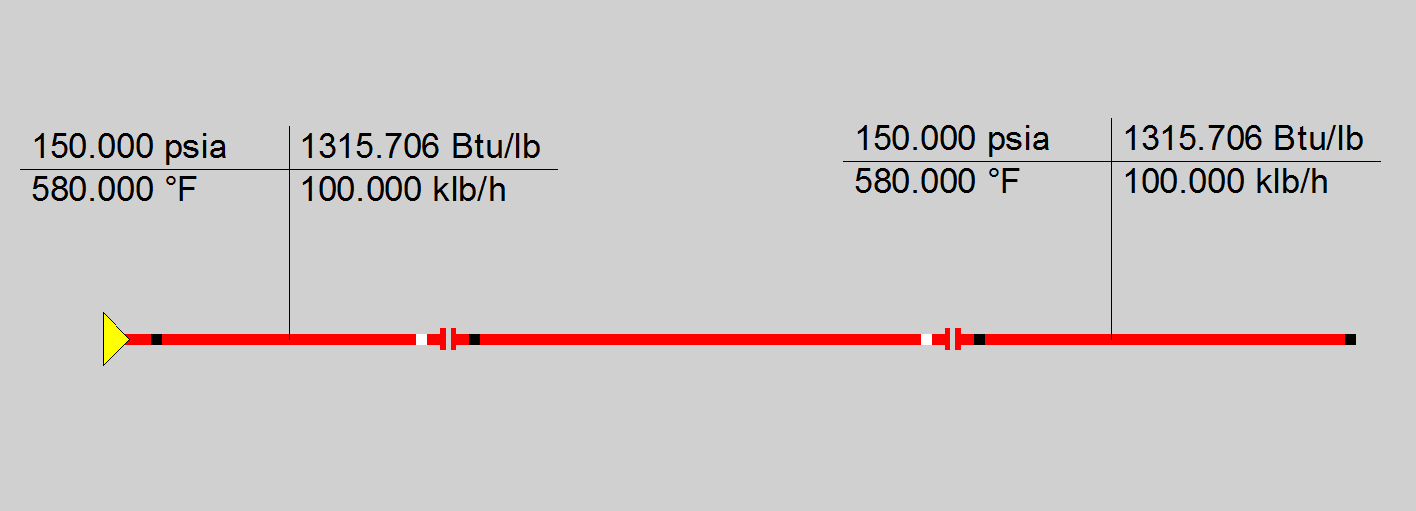

Im Folgenden wird ein einfaches Beispiel beschrieben, um das Konzept und die Funktionalität näher zu erläutern. Abbildung 1 zeigt ein Modell bestehend aus einem Randwert an einer Dampfleitung (nachfolgend als 'Strom 1' bezeichnet), die in einen Konnektor mündet, und einem zweiten Dampfstrom ('Strom 2'), der einem zweiten Konnektor entspringt.

Abbildung 1: zwei Ströme mit unverbundenen Konnektoren

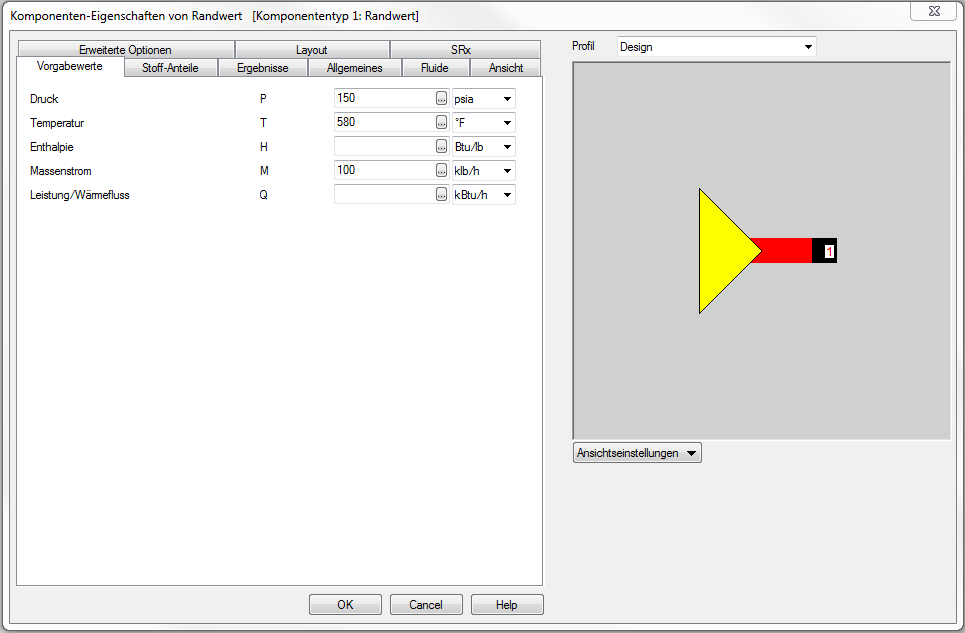

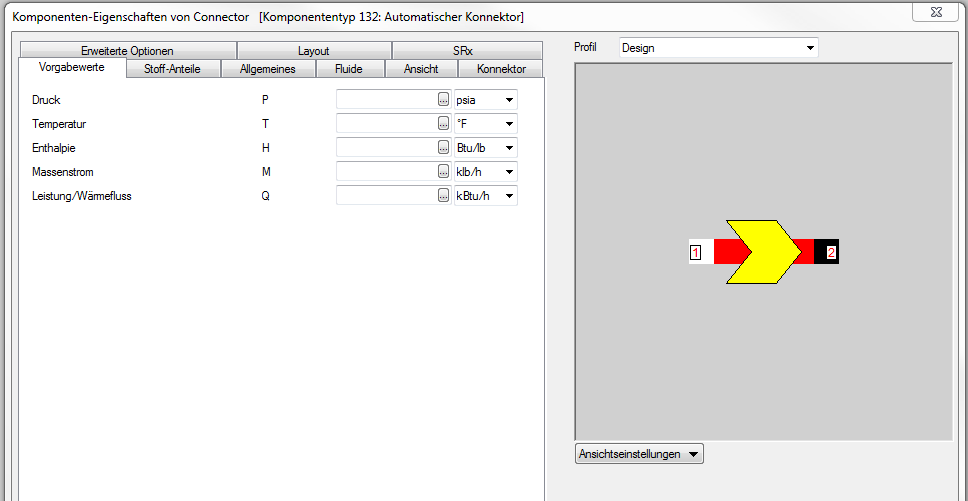

Da der Randwert und der automatische Konnektor an Strom 2 verschiedene Vorgaben enthalten (siehe Abbildung 2 und 4 unten) erzeugt die Berechnung zwei Ströme mit unterschiedlichen Zuständen. Der automatische Konnektor am Ausgang von Strom 1 enthält keine Vorgabewerte und beeinflusst dadurch die Berechnung nicht. Würde er aus dem Modell gelöscht, ergäbe die Berechnung das exakt selbe Ergebnis. Die Aufgabe dieses Konnektors ist es, jenen Anschluss zu definieren, an den ein bestimmter anderer Konnektor verbunden werden soll.

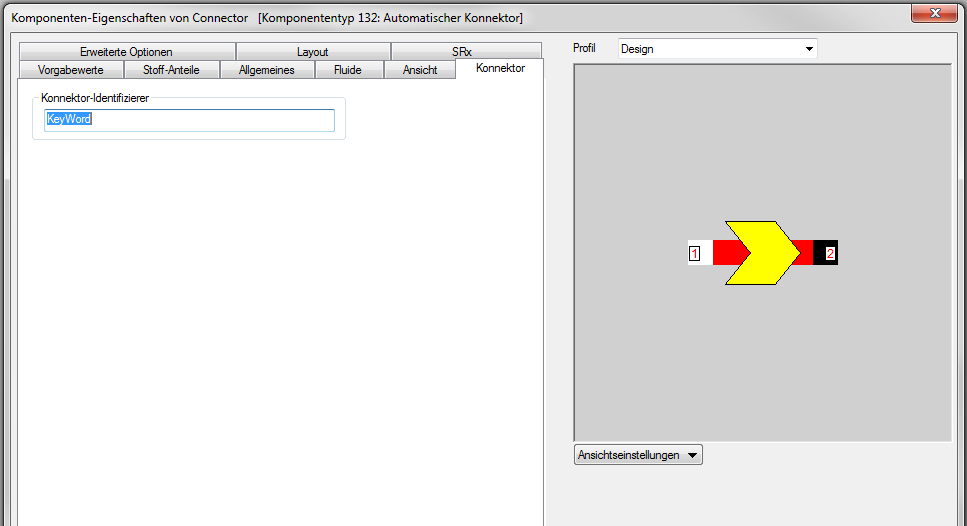

Abbildung 3: Leere Eingabefelder im automatischen Konnektor (genannt ‘Connector’) am Strom 1.

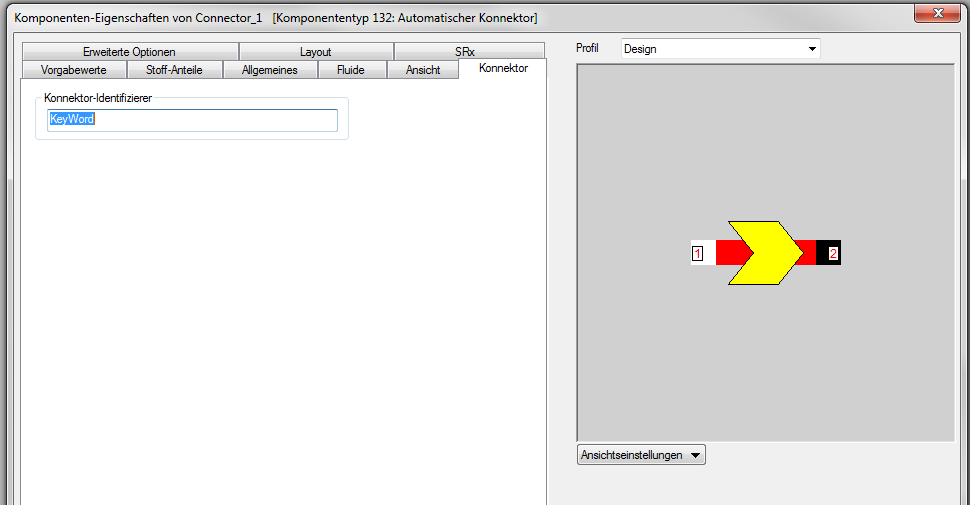

Abbildung 4: Vorgaben am automatischen Konnektor (genannt ‘Connector_1’) am Strom 2.

Im Reiter des Bauteils 132, der mit 'Konnektor' bezeichnet ist, kann der Benutzer einen Namen oder eine Zeichenfolge als Kennung für den automatischenKonnektor definieren. Wie aus den Abbildungen 5 und 6 ersichtlich, benutzen beiden Konnektoren des Beispielmodells den Text 'KeyWord' als Konnektor-Kennung.

Abbildung 5: Konnektor-Kennung am automatischen Konnektor ‘Connector’ an Strom 1.

Abbildung 6: Konnektor-Kennung am automatischen Konnektor ‘Connector_1’ an Strom 2.

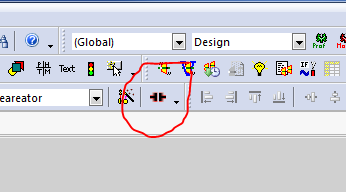

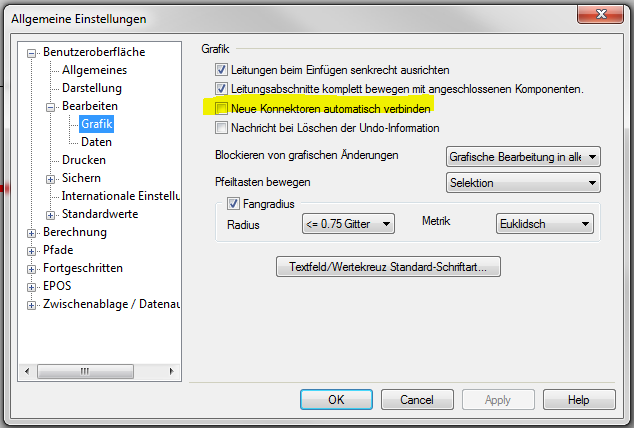

Sofern dies in den Allgemeinen Einstellungen von EBSILON nicht anders vorgegeben ist, verbinden sich alle automatischen Konnektoren in einem Modell erst auf Befehl, der von einem Toolbar-Icon (siehe Abbildung 7) oder durch den Menüpunkt 'Bearbeiten - Offene Konnektoren verbinden' ausgelöst wird.

Abbildung 7: Toolbar-Icon zur Verbindung offener Konnektoren.

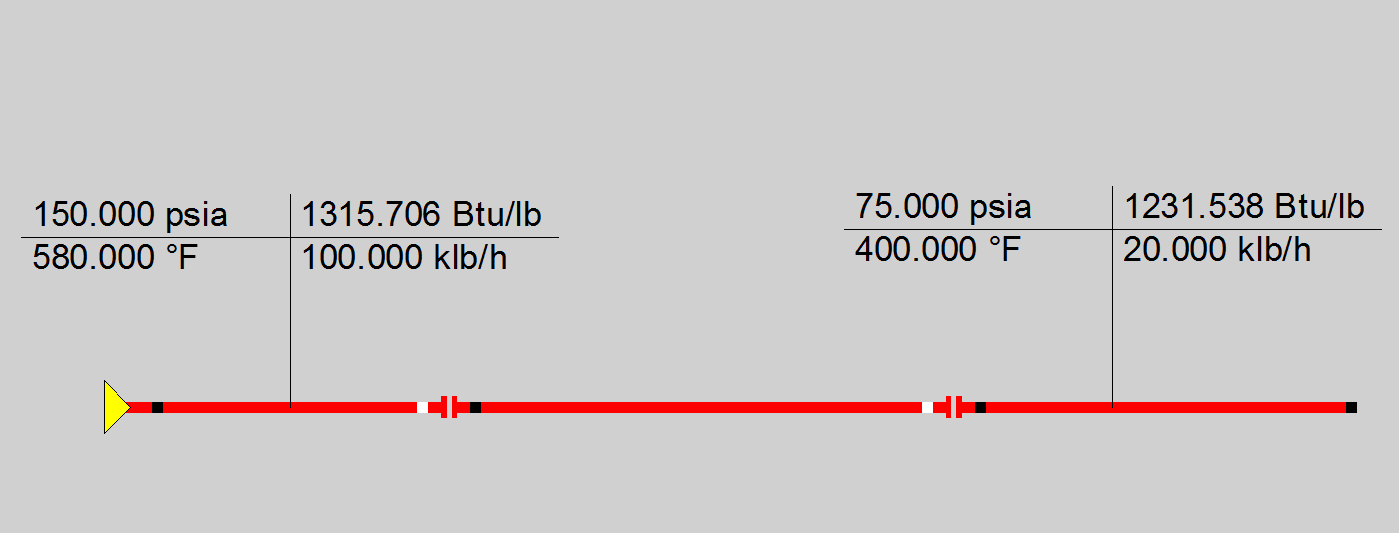

Abbildung 8 zeigt den Effekt dieses Befehls auf unser Beispielmodell. Die zwei Leitungen sind durch eine dritte Leitung verbunden, der zwischen den beiden automatischen Konnektoren gezogen wurde. Wenn ein Konnektor an beiden Anschlüssen verbunden wird, stellt er sich auf 'Durchgangsmodus' in dem keine der Vorgaben übernommen wird, sodass alle Leitungen den gleichen Zustand haben werden, und zwar jenen, der im Randwert an Strom 1 spezifiziert ist. Für Bauteilform 1 stellt sich in diesem Fall auch die Ansicht von 'Pfeilform' auf 'Flanschform' um, um den 'Durchgangsmodus' des automatischen Konnektors auch grafisch anzuzeigen.

Abbildung 8: Beispielmodell nach Klick auf das ‘Konnektoren verbinden’ Toolbar Icon.

Die Daten in dieser Abbildung sind nicht konsistent, weil das Modell noch nicht exekutiert wurde. Das Berechnungsergebnis ist in Abbildung 9 dargestellt.

Abbildung 9: Modellergebnis nach Berechnung mit verbundenen Konnektoren

Das Löschen der neu eingefügten Leitung setzt das Modell zurück auf die Situation vor dem Verbinden (und reaktiviert damit Connector_1 als Eingabekomponente), die nach der Berechnung das selbe Ergebnis produziert wie in Abbildung 1.

Wie bereits erwähnt kann in den Allgemeinen Einstellungen auch gewählt werden, dass Konnektoren sich sofort verbinden, sobald sie in das Fließbild gesetzt werden, wenn ein zweiter Konnektor mit identischer Kennung existiert. Dies beschleunigt zwar den Modellaufbau, aber der Benutzer verfügt dadurch über weniger Kontrolle über das Routing der Leitungen als wenn das Verbinden erst ausgelöst würde, wenn die Komponenten an die gewünschte Stelle gesetzt wurden.

Abbildung 10: Einstellungsoptionen für die Grafik der Benutzeroberfläche

Falls der Befehl zum Verbinden der Konnektoren in einer Situation gegeben wird, in der mehr als eine Möglichkeit zur Verbindung existiert (z.B. ein oder mehrere Ausgänge und mehrere Eingänge derselben Kennung, oder umgekehrt), dann erzeugt EBSILON keine Leitung und der Benutzer muss solange Leitungen händisch einfügen, bis die Verhältnisse wieder eindeutig sind.

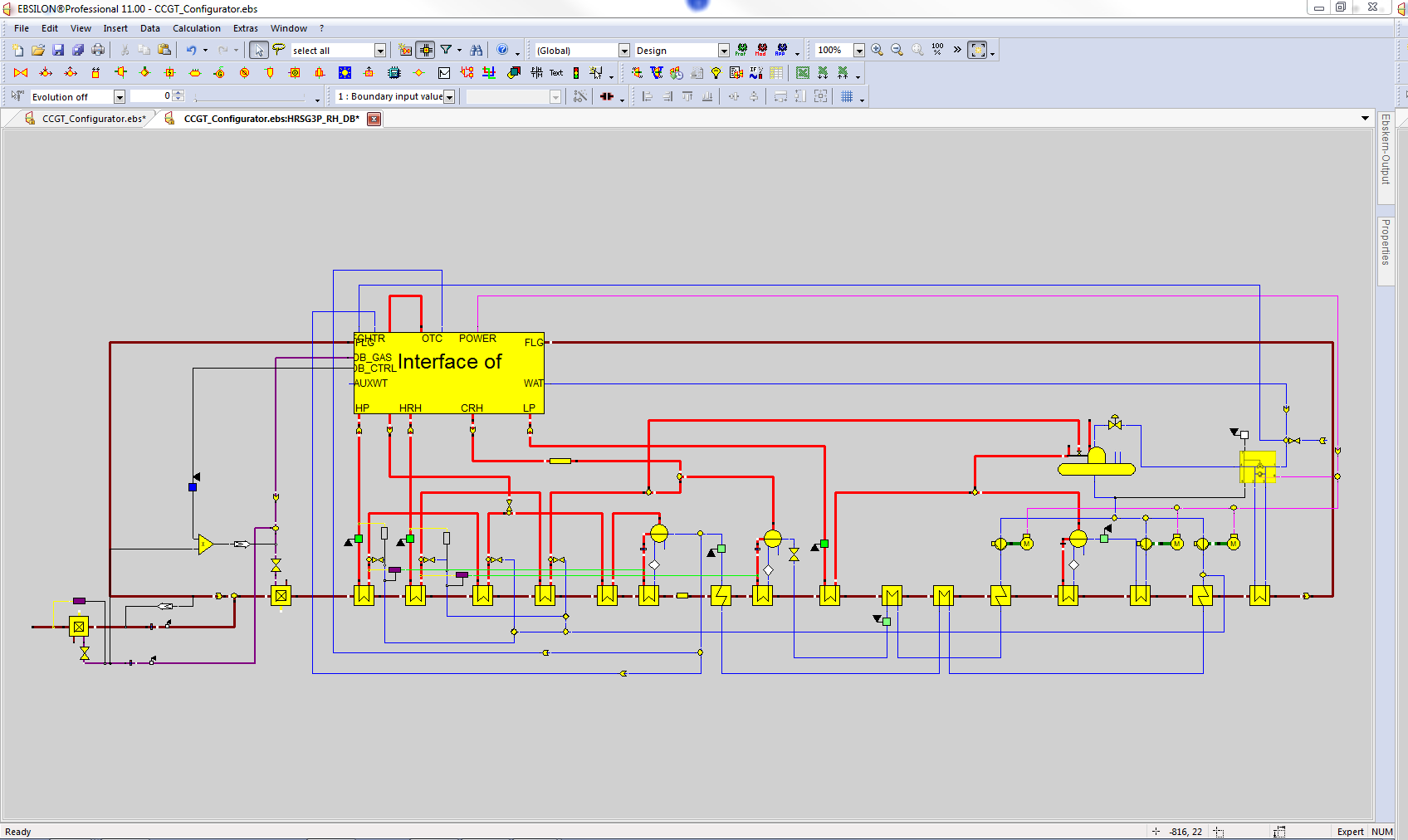

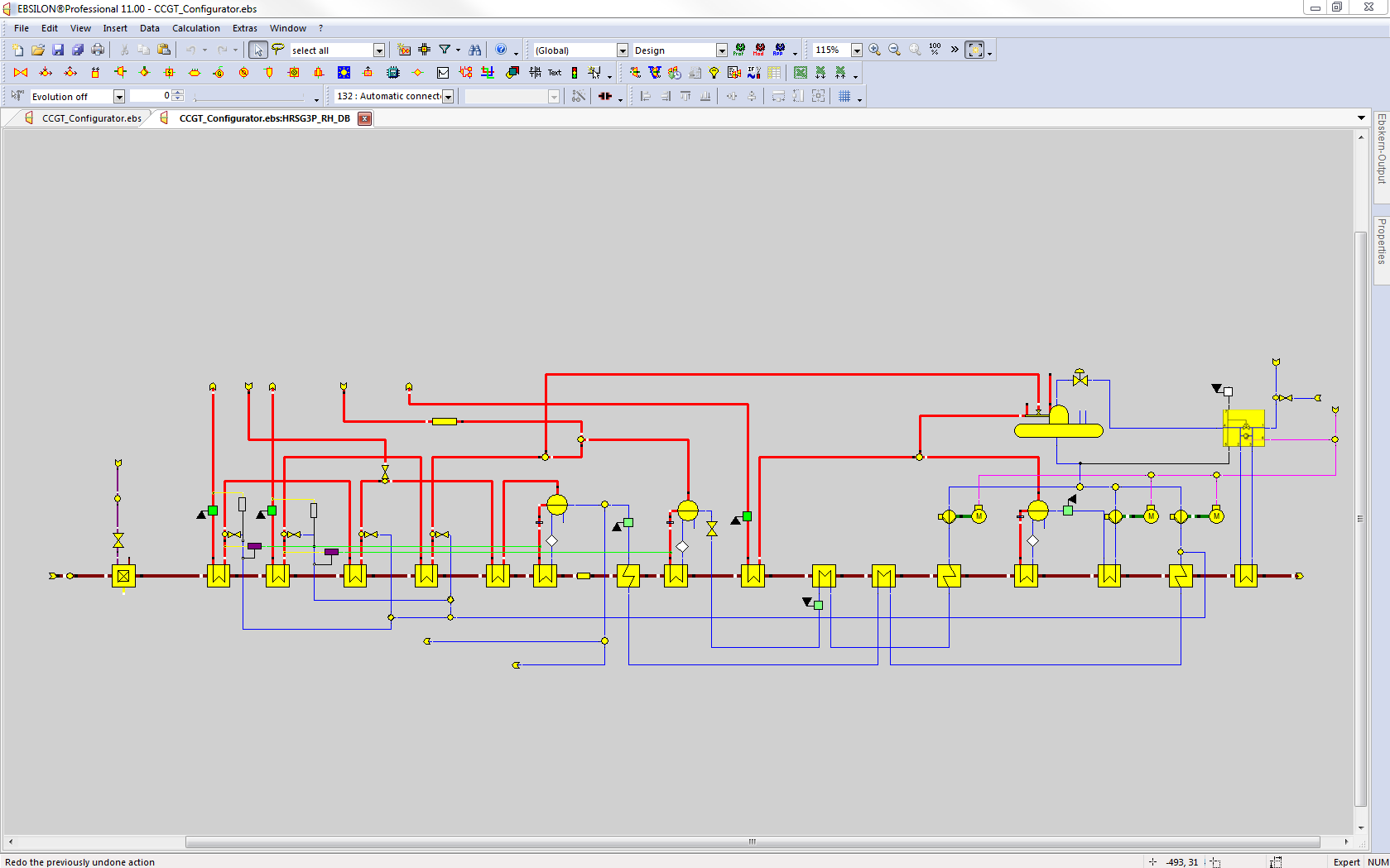

Der automatische Konnektor kann auch dazu verwendet werden, die Übersichtlichkeit der Darstellung des Inhalts eines EBSILON Makro-Objekts zu verbessern. Grundsätzlich müssen alle Ströme, die durch das Interface des Makros geleitet werden, mit einem Anschluss des Interface verbunden werde, das eine rechteckige Form hat. Dies führt zu einer sehr unübersichtlichen Darstellung des Makroinhalts, wie am nachfolgenden Screenshot zu sehen ist.

Wenn man nun Konnektoren in Bauteilform '2' (welche den Bauteil immer in Pfeilform darstellen wird, auch wenn beide Anschlüsse verbunden sind) an passenden Stellen in die Leitungen einfügt und dann das Makro-Interface und die angeschlossenen Leitungen unsichtbar schaltet, kann der Inhalt des Makros in gleicher Art wie am Berechnungsblatt dargestellt werden.

Die Konvergenzgenauigkeit ist in Ebsilon eine modellweite Einstellung. Sie ist eine obere Schranke für die zulässige relative Änderung einer Variablen (Massenstrom, Druck, Enthalpie) von einem Iterationsschritt zum nächsten. Erst wenn bei allen Variablen die relative Änderung betragsmäßig kleiner als diese Schranke ist, wird das Iterationsverfahren erfolgreich beendet.

Normalerweise wird diese relative Änderung auf den Wert der Variable bezogen. Wenn sich also beispielsweise ein Massenstrom von 50 auf 51 kg/s ändert, ist die relative Änderung 1%. Bei einer Konvergenzgenauigkeit von 10-7 (dies ist der Standardwert) darf sich dieser Massenstrom von 50 nur noch um 0.000005 kg/s (also 5 mg/s) ändern, damit der Wert als konvergent angesehen wird. Bei einem Massenstrom von 0.01 kg/s wäre die zulässige Änderung dann nur noch 10-9 kg/s. Solch kleine Änderungen sind aber in der Praxis nicht signifikant und würden die Iteration unnötigerweise in die Länge ziehen. In vielen Fällen könnte aufgrund des „numerischen Rauschens“ auch gar keine Konvergenz mehr erzielt werden.

Aus diesem Grunde wurde in Ebsilon eine minimale Bezugsgröße für die Berechnung der relativen Änderung definiert. Wenn der Wert der Variable kleiner als die Bezugsgröße war, wurde die relative Änderung nicht in Bezug auf die Variable, sondern in Bezug auf die Bezugsgröße berechnet. Dadurch wurden (bei einer Konvergenzgenauigkeit von 10-7) Massenstromschwankungen von weniger als 0.000002 kg/s, Druckschwankungen von weniger als 0.0000002 bar und Enthalpieschwankungen von weniger als 0.00006 kJ/kg nicht mehr als Konvergenzhindernis angesehen.

Es besteht die Möglichkeit diese Mindestbezugsgrößen individuell für einzelne Leitungen vorzugeben.

Dadurch können weniger interessante Bereiche der Schaltung mit einer geringeren Genauigkeit gerechnet werden und dadurch die Rechenzeit möglicherweise verkürzt werden.

Die Vorgabe dieser Mindestbezugsgrößen erfolgt im Bauteil 1 bzw. 33 (Rand- bzw. Startwert) in den Einträgen

MINREFITP

MINREFITH und

MINREFITM

Wenn man diese Werte leer lässt, verwendet Ebsilon die Standardwerte. Die Bezugsgrößen gelten dann für die jeweilige Leitung und werden dann entlang des Hauptstroms weitergereicht.

Bei einer Zusammenführung werden also die Bezugsgrößen vom Nebenanschluss (Anschluss 3) ignoriert. Dadurch wird es erleichtert, im Nebenzweig mit einer geringeren Genauigkeit zu rechnen, während man hinter der Zusammenführung mit dem Hauptstrom wieder die höhere Genauigkeit hat.

|

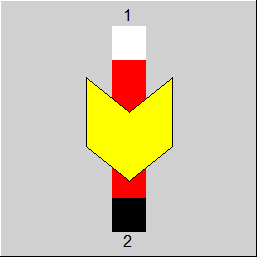

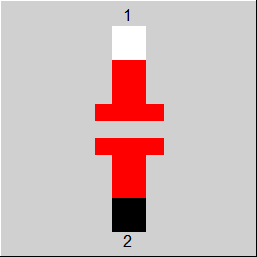

Bauteilform 1 und 2 Anmerkung: Bauteilform 1 wird automatisch zu Bauteilform 3 umgewandelt, wenn sowohl Eintritt als auch Austritt des Konnektors verbunden werden. Wenn ein Anschluss gelöst wird, stellt sich die Bauteilform auf Ansicht 1 zurück. Bei Bauteilform 2 und 3 bleibt die Ansicht unverändert, unabhängig davon, wieviele Anschlüsse verbunden sind. |

|

Bauteilform 3 |

Hier klicken >> Bauteil 132 Demo << um ein Beispiel zu laden.